05. Juli – Livingstone > Lochinvar NP

Gemächlich, gegen 11 Uhr kommen wir raus aus Livingstone. Voran ging ein Abbau unseres Camps, mit nachdrücklich-vorsorglichem Klopfen gegen die Zeltwände; nicht, dass sich da noch so eine Spinne eingenistet hat… Ein Frühstück, eine Fahrt zur nächsten Shopping Mall mit allerletzten Besorgungen. Ein weiteres Schreibheftchen, Prepaid-Karten für die Handys, ein letztes Mal volltanken für lange Zeit. Dann fahren wir raus, auf der Great North Road, Richtung Lochinvar NP. Von wegen Great North; nach Norden führt sie, aber Great ist was anderes! Bis Zimba, knapp 80 km nördlich von Livingstone, ist diese Hauptverkehrsader ein echter Slalom. Schlaglöcher, in denen ein Einzimmer-Appartement locker Platz finden würde, geben sich fast nahtlos die Hand. Es hat den Vorteil, dass man zwar aufpassen und drum herumkurven, nicht aber auf Unvermutetes gefasst sein muss. Zuverlässig reiht sich Loch an Loch, das eine tiefer, das andere breiter, das nächste beides. Dies ist nicht nur zermürbend, weil man im Schneckentempo übelkeitserregenden Slalom fährt, sondern auch die Überbleibsel derer, die es nicht gepackt haben, alle paar Kilometer anschaulich dahingestreckt im Straßengraben liegen. Lkw, Pkw, ausgebrannt, gebrochen, tödlich verbogen und verrenkt. Bald muss auch zudem noch auf Anwohner geachtet werden, die, vermeintlich hilfsbereit und unter Einsatz aller ihrer Kräfte, die vorhandenen Löcher für den passierenden Verkehr zuschaufeln und ebnen. Sie stehen auf der Straße, schaufeln, halten die Hand auf und klar, verständlich, machen das Loch, das sie soeben zugemacht haben gleich wieder auf, auf dass auch der nächste zahle. Wenn er zahlt. Denn der Trick ist bekannt.

Schlimm ist, abgesehen vom Zustand der Straße, aber der der Gesamtsituation. Hauptverkehrsader, nicht flüssig befahrbar. Hauptverkehrsader, gestorbener Verkehr am Straßenrand. Hauptverkehrsader, mit Hilfe deren katastrophalem Zustand Menschen versuchen, ihre Existenz über Wasser zu halten. Mütter mit auf den Rücken gebundenen Säuglingen, die wohlig unter kantigen Schaufelbewegungen einem harten Leben entgegenträumen. Anklagende Hände, die obszöne Gesten machen, wenn man nicht anhält und zahlt. Böse, feindselige und enttäuschte Gesichter, die nur versuchen, zu überleben; das zu kriegen, was ihr Staat ihnen nicht zu bieten gedenkt. Jürg beobachtet das eine ganze Weile, dann wird sein Wunsch laut: „Ich möchte gerne einer Mutter mit Kind was geben. Können wir da dann mal anhalten?!“ Und schon ist da wieder eine Mama, eine ganz, ganz junge, sie bekommt ein paar tausend Kwacha, ruft: God bless you! und verschwindet, uns segnend, im Gebüsch. Für heute hat sie ausgesorgt, aber es scheint wie ein Lauffeuer: die nächsten Kilometer werden die bettelnden Gesten fordernder. Give me auch, denn du hast gegeben.

Schlimm ist, abgesehen vom Zustand der Straße, aber der der Gesamtsituation. Hauptverkehrsader, nicht flüssig befahrbar. Hauptverkehrsader, gestorbener Verkehr am Straßenrand. Hauptverkehrsader, mit Hilfe deren katastrophalem Zustand Menschen versuchen, ihre Existenz über Wasser zu halten. Mütter mit auf den Rücken gebundenen Säuglingen, die wohlig unter kantigen Schaufelbewegungen einem harten Leben entgegenträumen. Anklagende Hände, die obszöne Gesten machen, wenn man nicht anhält und zahlt. Böse, feindselige und enttäuschte Gesichter, die nur versuchen, zu überleben; das zu kriegen, was ihr Staat ihnen nicht zu bieten gedenkt. Jürg beobachtet das eine ganze Weile, dann wird sein Wunsch laut: „Ich möchte gerne einer Mutter mit Kind was geben. Können wir da dann mal anhalten?!“ Und schon ist da wieder eine Mama, eine ganz, ganz junge, sie bekommt ein paar tausend Kwacha, ruft: God bless you! und verschwindet, uns segnend, im Gebüsch. Für heute hat sie ausgesorgt, aber es scheint wie ein Lauffeuer: die nächsten Kilometer werden die bettelnden Gesten fordernder. Give me auch, denn du hast gegeben.

Wie gesagt, bis Zimba geht das so, ab da, einem relativ unbedeutendem Kaff, wird die Straße schlagartig besser. Richtig gut sogar. Um die 200 km feinsten Teers bis Monze, wo wir nach links in den Lochinvar abbiegen wollen. Sollen, laut Reiseführer. Alles wäre gut und eindeutig beschildert. Wir durchqueren Monze, kriegen an einer Polizeikontrolle, sehr beliebt in Sambia, dann doch mangels irgendwelcher Schilder unsere Zweifel und fragen den Officer, der gerade so gerne unsere gesamten Papiere gesehen hätte. Auf seinen Spaß verzichtend, weist er auf eine staubige Nebenstraße, die ein paar Meter neben ihm, außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs, in die Pampa führt. Wir danken herzlich und fahren da mal lang.

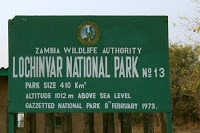

Zahlreiche, die Fahrt behindernde Schotterhaufen, säumen die ersten Kilometer. Noch zahlreicher sind hier Chinesen mit Bauhelm und radelnde Sambier unterwegs. Kilometer um Kilometer zieht sich die Straße, ein dringend fälliger Pinkelstopp wird zum Abenteuer, denn überall sind Menschen. Nach Ewigkeiten erreichen wir die erste Abzweigung, an der sogar ein arg verrostetes Schild auf den Lochinvar  hinweist. Noch eine Abzweigung und noch eine; immer wieder fragen wir, ob wir tatsächlich noch auf dem richtigen Weg sind, denn die Beschreibung im Reiseführer nannte doch um einiges kürzere Strecken. Aber dann, kurz vor 17 Uhr, durchqueren wir ein staubiges Dorf am Ende der Welt und an dessen Ende wiederum stehen wir vor dem Gate des Lochinvar NP. Annette erledigt die Formalitäten, während wir uns etwas umsehen. Mhm, ein wenig befremdlich wirkt das alles schon hier. Ein nagelneues Schild ziert den Eingang, aber das kleine Gebäude, in dem sich die Besucherinfo befinden sollte, ist total heruntergekommen und verwahrlost. Eingeschlagene Scheiben, alles ist voller Staub und Spinnweben, Inneneinrichtung, Ausstellungsstücke sind Fehlanzeige. Dafür ist die Gesamtsumme von US 150, die wir für 2 Nächte Camping, 4 Personen und 1 Auto entrichten, relativ niedrig. Na ja, lassen wir uns mal überraschen. Mit leicht überhöhtem Tempo fahren wir Richtung Chunga Lagoon. Über weite Strecken erblickt man nichts als verbrannte Landschaft und hin und wieder einen Vogel. Halt, ich vergaß den Bushbock… Nach gut einer Stunde kommen wir, gerade noch im letzten Dämmerlicht an der Chunga Lagoon an. Dort befindet sich auch das unbewirtschaftete und total verwahrloste Lechwe Plains Tented Camp. In Fetzen hängt der Canvas von den ungedeckten „Luxus“-Unterkünften, alles ist verdreckt, sogar am Lagunenufer liegt Müll herum. Kein besonders schöner Anblick, aber für heute legt sich erst Mal gnädig die Dunkelheit über das Chaos.

hinweist. Noch eine Abzweigung und noch eine; immer wieder fragen wir, ob wir tatsächlich noch auf dem richtigen Weg sind, denn die Beschreibung im Reiseführer nannte doch um einiges kürzere Strecken. Aber dann, kurz vor 17 Uhr, durchqueren wir ein staubiges Dorf am Ende der Welt und an dessen Ende wiederum stehen wir vor dem Gate des Lochinvar NP. Annette erledigt die Formalitäten, während wir uns etwas umsehen. Mhm, ein wenig befremdlich wirkt das alles schon hier. Ein nagelneues Schild ziert den Eingang, aber das kleine Gebäude, in dem sich die Besucherinfo befinden sollte, ist total heruntergekommen und verwahrlost. Eingeschlagene Scheiben, alles ist voller Staub und Spinnweben, Inneneinrichtung, Ausstellungsstücke sind Fehlanzeige. Dafür ist die Gesamtsumme von US 150, die wir für 2 Nächte Camping, 4 Personen und 1 Auto entrichten, relativ niedrig. Na ja, lassen wir uns mal überraschen. Mit leicht überhöhtem Tempo fahren wir Richtung Chunga Lagoon. Über weite Strecken erblickt man nichts als verbrannte Landschaft und hin und wieder einen Vogel. Halt, ich vergaß den Bushbock… Nach gut einer Stunde kommen wir, gerade noch im letzten Dämmerlicht an der Chunga Lagoon an. Dort befindet sich auch das unbewirtschaftete und total verwahrloste Lechwe Plains Tented Camp. In Fetzen hängt der Canvas von den ungedeckten „Luxus“-Unterkünften, alles ist verdreckt, sogar am Lagunenufer liegt Müll herum. Kein besonders schöner Anblick, aber für heute legt sich erst Mal gnädig die Dunkelheit über das Chaos.

Unsere Zelte sind aufgebaut und wir bereiten das Abendessen zu. Um unsere Lampe am Tisch schwirren unzählige Insekten, permanent werden wir von Grashüpfern und torkelnd fliegenden Käfern attackiert. Mit lautem Getöse kommt auch noch eine riesige Schabe angebrummt und macht es sich auf Jürgs Hosenbein bequem. Ich mag ja Tiere, aber Insekten zählen nicht zu meinen allerbesten Freunden. Langsam wird mir das Gewimmel in der Luft und auf dem Boden ein bisschen zu dicht und ich stecke meine Hosenbeine in die Socken und ziehe die Schnur am Kragen meines Pullovers enger. Natürlich landen die Chitin-Kumpels auch in unseren gefüllten Tellern; alle naselang können wir einen tomatensaucen-getränken Hüpfer, Falter oder Käfer aus den Nudeln fischen. Bäh!

Unsere Zelte sind aufgebaut und wir bereiten das Abendessen zu. Um unsere Lampe am Tisch schwirren unzählige Insekten, permanent werden wir von Grashüpfern und torkelnd fliegenden Käfern attackiert. Mit lautem Getöse kommt auch noch eine riesige Schabe angebrummt und macht es sich auf Jürgs Hosenbein bequem. Ich mag ja Tiere, aber Insekten zählen nicht zu meinen allerbesten Freunden. Langsam wird mir das Gewimmel in der Luft und auf dem Boden ein bisschen zu dicht und ich stecke meine Hosenbeine in die Socken und ziehe die Schnur am Kragen meines Pullovers enger. Natürlich landen die Chitin-Kumpels auch in unseren gefüllten Tellern; alle naselang können wir einen tomatensaucen-getränken Hüpfer, Falter oder Käfer aus den Nudeln fischen. Bäh!

Auf einmal tauchen in der Dunkelheit die Lichter zweier tanzender Taschenlampen auf. Uns fährt der Schreck in die Glieder, denn wir hatten hier nicht mit Menschen gerechnet. Aber, so stellt sich Gott sei Dank heraus, sind es nur zwei Nachtwächter, die das verbliebene Inventar des Tented Camps vor nächtlichen Dieben bewahren sollen. Uns raten sie ganz dringend, unsere Zelte woanders aufzubauen, denn hier an der Chunga Lagoon gäbe es Hippos, die aggressiv auf Lagerfeuer reagierten. Ok, wir überlegen uns das, Jungs, aber nicht mehr heute. Wir lassen das ohnehin kleine Feuer herunter brennen und schaufeln es zu, als wir zu Zelte gehen.

Es wird eine unruhige Nacht. Das Wasser klatscht laut ans Ufer, ständig hört man Tiere darin herumplatschen, kann aber nichts sehen. Das Schilfbüschel neben meinem Zelt raschelt blechern im Wind, auf dem Wasser sieht man immer wieder Lichter von Fischern, die wir hier im Nationalpark auch nicht vermutet hätten. Irgendwie fühle ich mich nicht wirklich wohl hier.

06. Juli – Lochinvar NP

Was bin ich froh, als es endlich wieder hell wird. In der ersten Morgendämmerung klettern wir – keiner von uns hat gut geschlafen – dankbar aus unseren Zelten und nehmen ein gemütliches und vor allen Dingen insektenfreies Frühstück ein. Auch wenn sich die Sonne redlich Mühe gibt, kann sie unserer näheren Umgebung wenig Schönes entlocken. Wir verlassen diesen relativ ungastlichen Ort für einen Morning Drive; vielleicht ist ja der Rest des Parks hübscher anzusehen.

Immer wieder durchqueren wir riesige Areale, die niedergebrannt sind. Doch immerhin sehen wir Oribis, Büffel, Zebras und Kafue-Lechwes. Das versöhnt uns ein wenig und lässt uns den Müll fast vergessen, der im ganzen Park verstreut ist. Es ist nicht viel Müll, aber er gehört einfach nicht hierher. „Das ist der Gipfel“, ruft plötzlich Jürg, „ich glaub, da vorne hat doch tatsächlich jemand einen Autoreifen weggeworfen!“ Wir nähern uns diesem ominösen Gebilde und sind hellauf entzückt, als dieses sich langsam zu bewegen beginnt. Der Autoreifen ist eine stattliche Python, die mit einem Teil ihres schön gezeichneten Körpers noch in einem alten Erdferkelbau steckt. Der Teil, den wir sehen können, ist ungefähr 3,50 m lang und oberschenkeldick. Imposante Muskelstränge zeichnen sich unter den glänzenden Schuppen ab, züngelnd behält uns das Reptil im Auge, als wir uns vorsichtig, im Schutz des Autos, zu Fuß heranpirschen. Es ist ein gigantisches Erlebnis, einer solchen Schlange in der freien Wildbahn so nahe zu sein. Lange lässt sie uns geduldig fotografieren, doch irgendein Geräusch, irgendeine unbedachte Bewegung erschreckt sie so, dass sie in Sekundenschnelle in ihr Erdloch zurückgleitet. Mann, ist die schnell gewesen! Ich hätte eher gedacht, sie würde sich kurz aufdröseln und rasch in ihre Höhle zurückgleiten, aber das war eine Aktion von 2 Sekunden. Wahnsinn!

Immer wieder durchqueren wir riesige Areale, die niedergebrannt sind. Doch immerhin sehen wir Oribis, Büffel, Zebras und Kafue-Lechwes. Das versöhnt uns ein wenig und lässt uns den Müll fast vergessen, der im ganzen Park verstreut ist. Es ist nicht viel Müll, aber er gehört einfach nicht hierher. „Das ist der Gipfel“, ruft plötzlich Jürg, „ich glaub, da vorne hat doch tatsächlich jemand einen Autoreifen weggeworfen!“ Wir nähern uns diesem ominösen Gebilde und sind hellauf entzückt, als dieses sich langsam zu bewegen beginnt. Der Autoreifen ist eine stattliche Python, die mit einem Teil ihres schön gezeichneten Körpers noch in einem alten Erdferkelbau steckt. Der Teil, den wir sehen können, ist ungefähr 3,50 m lang und oberschenkeldick. Imposante Muskelstränge zeichnen sich unter den glänzenden Schuppen ab, züngelnd behält uns das Reptil im Auge, als wir uns vorsichtig, im Schutz des Autos, zu Fuß heranpirschen. Es ist ein gigantisches Erlebnis, einer solchen Schlange in der freien Wildbahn so nahe zu sein. Lange lässt sie uns geduldig fotografieren, doch irgendein Geräusch, irgendeine unbedachte Bewegung erschreckt sie so, dass sie in Sekundenschnelle in ihr Erdloch zurückgleitet. Mann, ist die schnell gewesen! Ich hätte eher gedacht, sie würde sich kurz aufdröseln und rasch in ihre Höhle zurückgleiten, aber das war eine Aktion von 2 Sekunden. Wahnsinn!

Wir fahren weiter durch verbrannte, relativ tierarme Landschaft. Es sind zwar diverse Loops ausgeschildert, aber die Wege enden fast allesamt im Nichts. Ein bisschen frustrierend ist das schon, aber wir machen das beste draus und verbringen einen durchaus vergnüglichen und lehrreichen Morning Drive, indem wir uns einfach den kleinen Dingen am Wegesrand widmen. Zahlreiche Trichternetze überziehen den grasigen Boden neben der Straße. Mit einem Grashalm kitzeln wir eine Spinne heraus, die willig unserer Einladung folgt und sich auch brav fotografieren lässt. Wir beobachten Windhosen, die eindrucksvoll verkohlte Erde und Gras über die Ebenen kreiseln. An einer dichten Buschgruppe halten wir, um das Gesträuch anhand der Blüten, Blätter und Früchte zu bestimmen, wir finden die Überreste eines dahingemeuchelten Zebras; nur noch ein Fellfetzen und ein Huf zeugen vom ehemaligen Leben.

Wir fahren weiter durch verbrannte, relativ tierarme Landschaft. Es sind zwar diverse Loops ausgeschildert, aber die Wege enden fast allesamt im Nichts. Ein bisschen frustrierend ist das schon, aber wir machen das beste draus und verbringen einen durchaus vergnüglichen und lehrreichen Morning Drive, indem wir uns einfach den kleinen Dingen am Wegesrand widmen. Zahlreiche Trichternetze überziehen den grasigen Boden neben der Straße. Mit einem Grashalm kitzeln wir eine Spinne heraus, die willig unserer Einladung folgt und sich auch brav fotografieren lässt. Wir beobachten Windhosen, die eindrucksvoll verkohlte Erde und Gras über die Ebenen kreiseln. An einer dichten Buschgruppe halten wir, um das Gesträuch anhand der Blüten, Blätter und Früchte zu bestimmen, wir finden die Überreste eines dahingemeuchelten Zebras; nur noch ein Fellfetzen und ein Huf zeugen vom ehemaligen Leben.

So geht die Zeit dahin und wir haben uns mittlerweile an das obere Ufer der Lagune angenähert. Plötzlich wird der Müll wieder mehr und bald sehen wir auch die Ursache dafür. Mitten im Nationalpark existiert ein ganzes Dorf! Ich habe schon viel Elend und Armut gesehen, aber eher in Slumvierteln von Großstädten denn mitten in der Natur. Dicht an dicht drängen sich winzige, windschiefe Hüttchen, zusammengezimmert aus Brettern, Plastiksäcken, Binsen, Wellblech, alten Ölfässern und Überresten von Treibstoffkanistern. Überall sitzen vor Dreck starrende, zerlumpte Kinder und Mütter auf dem nackten Boden, der Fisch auf den zahlreichen Trockengestellen verströmt teilweise bestialischen Gestank und Unmengen von Abfall garnieren die ausgespülten Wege. Die Armut springt einen aus allen Winkeln an, aber wir werden freundlich lachend begrüßt und alle winken. Trotzdem ist mir extrem unwohl. Erstens ist es mir unangenehm, dass wir hier einfach so reingeplatzt sind und zweitens begeistert es mich wenig, dass nun auch der letzte Dorfbewohner mitbekommen hat, dass Touristen im Park sind. Beim Durchfahren des Dorfes haben wir in schönster Weise demonstriert, was alles zu holen sein könnte. Normalerweise bin ich in solchen Dingen zwar vorsichtig aber nicht ängstlich, aber die Gesamtatmosphäre des Parks und der Gedanke an die letzte Nacht lässt mich ein wenig schaudern.

Doch das können wir nun nicht mehr ändern. Rasch machen wir uns aus dem Staub und hoffen, entlang der Uferkante wieder in unser Camp zu gelangen. Doch dort führt kein Weg weiter und wir müssen zurück, wieder durch das Dorf und auf dem selben Weg, den wir gekommen sind. Der Himmel bedeckt sich immer mehr, es herrschen ganz eigenartige Lichtverhältnisse. Kurz vor der Einfahrt in unser Camp entdecken wir noch ein mutterloses Lechwekalb, das ziemlich angeschlagen und mit räudigem Fell durch den dichten Busch irrt. Gegen 13 Uhr sind wir wieder im Camp, die Wettersituation mutet gewittrig an, die Sonne wirft fingerartige Strahlen auf das bleierne Wasser der Lagune, in dem ein einsamer Marabu herumstakt. Aufkommender Wind lässt den Canvas der zerfledderten Lodge-Zelte flattern und irgendwie herrscht eine seltsame, fast morbide Stimmung. Meine Versuche, mich davon nicht negativ einnehmen zu lassen, sind nicht ganz von Erfolg gekrönt und mir graut ein bisschen vor der kommenden Nacht. Zudem auch noch in unregelmäßigen Abständen männliche Dorfbewohner neugierig an uns vorbei defilieren. Es hat sich also schon herumgesprochen, dass wir da sind.

Doch das können wir nun nicht mehr ändern. Rasch machen wir uns aus dem Staub und hoffen, entlang der Uferkante wieder in unser Camp zu gelangen. Doch dort führt kein Weg weiter und wir müssen zurück, wieder durch das Dorf und auf dem selben Weg, den wir gekommen sind. Der Himmel bedeckt sich immer mehr, es herrschen ganz eigenartige Lichtverhältnisse. Kurz vor der Einfahrt in unser Camp entdecken wir noch ein mutterloses Lechwekalb, das ziemlich angeschlagen und mit räudigem Fell durch den dichten Busch irrt. Gegen 13 Uhr sind wir wieder im Camp, die Wettersituation mutet gewittrig an, die Sonne wirft fingerartige Strahlen auf das bleierne Wasser der Lagune, in dem ein einsamer Marabu herumstakt. Aufkommender Wind lässt den Canvas der zerfledderten Lodge-Zelte flattern und irgendwie herrscht eine seltsame, fast morbide Stimmung. Meine Versuche, mich davon nicht negativ einnehmen zu lassen, sind nicht ganz von Erfolg gekrönt und mir graut ein bisschen vor der kommenden Nacht. Zudem auch noch in unregelmäßigen Abständen männliche Dorfbewohner neugierig an uns vorbei defilieren. Es hat sich also schon herumgesprochen, dass wir da sind.

Die Nacht hält Einzug und mit ihr auch die unvermeidlichen Insektenscharen. Am linken Lagunenufer, wohl ganz in der Nähe des Fischerdorfes wütet ein Buschbrand, der laut knatternd die trockene Vegetation verzehrt und gespenstisch flackerndes Licht auf das Wasser wirft. Wir sitzen gerade bei einem ablenkenden Bier am Tisch, als uns fast das Herz stehen bleibt. Völlig lautlos und diesmal ohne Taschenlampen, wachsen plötzlich die beiden Nachtwächter neben uns aus dem Boden. Sie wollen uns nur freundlich begrüßen, ein bisschen plaudern, aber sie haben uns fast zu Tode erschreckt. Die zwei finden das recht lustig und nachdem unser Puls wieder Normalfrequenz erreicht hat, können wir auch fast drüber lachen. Wir unterhalten uns über den Park, das was wir gesehen bzw. eben nicht gesehen haben, über die ansässigen Fischer, die daraus resultierenden Probleme für den Park, über den WWF, der sich, leider nur kurzfristig, für den Lochinvar engagiert hat, über „Star of Africa“, einen südafrikanischen Operator, der einst Eigner des zerfledderten Tented Camps war. Die beiden Nachtwächter, die zugleich auch Ranger im Lochinvar sind, teilen unsere Bedenken und Sorgen hinsichtlich der Zukunft des Parks. Schade, es steckt viel Potential in diesem kleinen Stückchen Erde. Aber mannigfaltige Faktoren wie die Situation mit den im Park wohnenden Fischern, die zahlreichen, menschengemachten Buschbrände, die relative Tierarmut, das dürftige Wegenetz etc. verheißen keine allzu rosigen Aussichten.

Die Nacht hält Einzug und mit ihr auch die unvermeidlichen Insektenscharen. Am linken Lagunenufer, wohl ganz in der Nähe des Fischerdorfes wütet ein Buschbrand, der laut knatternd die trockene Vegetation verzehrt und gespenstisch flackerndes Licht auf das Wasser wirft. Wir sitzen gerade bei einem ablenkenden Bier am Tisch, als uns fast das Herz stehen bleibt. Völlig lautlos und diesmal ohne Taschenlampen, wachsen plötzlich die beiden Nachtwächter neben uns aus dem Boden. Sie wollen uns nur freundlich begrüßen, ein bisschen plaudern, aber sie haben uns fast zu Tode erschreckt. Die zwei finden das recht lustig und nachdem unser Puls wieder Normalfrequenz erreicht hat, können wir auch fast drüber lachen. Wir unterhalten uns über den Park, das was wir gesehen bzw. eben nicht gesehen haben, über die ansässigen Fischer, die daraus resultierenden Probleme für den Park, über den WWF, der sich, leider nur kurzfristig, für den Lochinvar engagiert hat, über „Star of Africa“, einen südafrikanischen Operator, der einst Eigner des zerfledderten Tented Camps war. Die beiden Nachtwächter, die zugleich auch Ranger im Lochinvar sind, teilen unsere Bedenken und Sorgen hinsichtlich der Zukunft des Parks. Schade, es steckt viel Potential in diesem kleinen Stückchen Erde. Aber mannigfaltige Faktoren wie die Situation mit den im Park wohnenden Fischern, die zahlreichen, menschengemachten Buschbrände, die relative Tierarmut, das dürftige Wegenetz etc. verheißen keine allzu rosigen Aussichten.

Nach diesem ausgiebigen und sehr interessanten Plausch, in dem wir übrigens nicht noch einmal zum Umzug aufgefordert wurden, widmen sich die Ranger wieder der Bewachung der Lodge-Überreste und wir gehen Schlafen; versuchen es zumindest. Doch die Eindrücke des Tages, die gesamte Stimmung, die seltsamen Geräusche, die irrlichternden Taschenlampen auf dem See lassen nicht nur mich sehr unruhig schlafen. Mehrmals glaube ich jemanden am Auto zu hören, krabble aus dem Zelt, um nachzusehen. Natürlich ist niemand da, aber ich komme einfach nicht richtig runter, zur Ruhe – ich fühle mich schlicht und einfach tierisch unwohl. Bei dem Gedanken, warum der Lochinvar wohl so heißt wie ein See in Schottland, falle ich dann schließlich doch in einen oberflächlichen Schlaf.

Nach diesem ausgiebigen und sehr interessanten Plausch, in dem wir übrigens nicht noch einmal zum Umzug aufgefordert wurden, widmen sich die Ranger wieder der Bewachung der Lodge-Überreste und wir gehen Schlafen; versuchen es zumindest. Doch die Eindrücke des Tages, die gesamte Stimmung, die seltsamen Geräusche, die irrlichternden Taschenlampen auf dem See lassen nicht nur mich sehr unruhig schlafen. Mehrmals glaube ich jemanden am Auto zu hören, krabble aus dem Zelt, um nachzusehen. Natürlich ist niemand da, aber ich komme einfach nicht richtig runter, zur Ruhe – ich fühle mich schlicht und einfach tierisch unwohl. Bei dem Gedanken, warum der Lochinvar wohl so heißt wie ein See in Schottland, falle ich dann schließlich doch in einen oberflächlichen Schlaf.

Schreibe den ersten Kommentar