Ein neuer Tag beginnt und wir erwachen früh. Mhm, da war doch was? Ach ja, Andasibe wartet auf uns! Und ja, Mamy! Mamys bevorstehender Abschied fällt wie ein Schatten über diesen Morgen und wir nehmen uns vor, die beiden nächsten Tage ganz besonders zu genießen. Zunächst erfolgt jedoch die übliche Prozedur: Mamy chauffiert uns zum Frühstücks-Café, wir stärken uns für den Tag, während er zum Tanken und Autowaschen fährt und sich anderweitig verköstigt. Dann treffen wir wieder aufeinander und verlassen die Stadt Richtung Tana. „Heute ist Oje-Tag!“, sagt Mamy schmunzelnd. „Wir besuchen nämlich eine Aluminiumgießerei in Ambatolampy und danach kommen wir noch bei den Raphia-Flechtern vorbei. Oje, viel Oje!“ Na ja, mal sehen, ob er recht behält. Keine zwei Stunden später erreichen wir Ambatolampy und noch bin ich zuversichtlich, vielleicht doch nichts zu finden, was den Schlag meines Souvenir-Herzens beschleunigt.

Eine Touristenattraktion – schlimme Arbeitsbedingungen

Und zunächst sieht es gut aus. Wir kurven durch den Ort und viele Läden, deren Warenangebot von der Straße aus zu sehen ist, offerieren eine große Palette an Töpfen und Pfannen in allen Größen. Das kann mir schon mal nicht gefährlich werden. Dann kurven wir in eine Seitengasse, um die Gießerei zu besichtigen. Gießerei, das hört sich jetzt nach größerer Fabrik an, doch es ist ist ein kleiner Betrieb, irgendwo in einem Hinterhof. Man führt uns in die „Gieß-Stube“, einen etwa fünfzehn Quadratmeter großen, düsteren Raum mit Lehmboden. Dort bekommen wir die Herstellung eines kleinen Näpfchens vorgeführt. Der Gießer häuft eine spezielle Sandmischung auf dem Boden an, ein Sand-Erd-Material, das es nur hier in den Bergen rund um Ambatolampy gibt, drückt eine Mutterform hinein, stampft das Ganze mit den Füßen fest, entfernt die Mutter und gießt dann flüssiges Aluminium, das ihm ein Kollege aus der benachbarten Schmelzkammer anreicht, in den nur von Sand begrenzten Hohlraum. Ein äußerst interessanter und faszinierender Vorgang, der überdeutlich zeigt, wie speziell die Erde in den hiesigen Bergen ist und weshalb sich das Aluminiumhandwerk ausgerechnet hier angesiedelt hat. Wegen der Erde, und nicht, weil hier Aluminium abgebaut wird! Der Gießer geht weiter sehr routiniert vor, dennoch kann ich kaum hinsehen. Mit nackten Füßen hält er beim Gießen den Gießrahmen fest und schüttet aus einem groben Gefäß das fast 700 Grad heiße Metall in die vergleichsweise kleine Hohlraumöffnung. Seine Fußrücken zeugen mit zahlreichen Narben davon, wie gefährlich diese Arbeit unter solchen Bedingungen ist.

Das wird nichts mit souvenirtechnischer Enthaltsamkeit

Die Demonstration jedoch verläuft Gott sei Dank unfallfrei, das Näpfchen wird aus dem Sandgemisch gezogen, sobald es stabil genug ist, in Wasser getaucht, das mit zischenden Dampfwolken auf das immer noch sehr heiße Aluminium reagiert, und wandert anschließend in die Schleiferei. Dort sitzen Männer ohne Handschuhe und Atemschutz, ohne Absaug-Einrichtung, und entgraten und polieren die frisch gegossenen Produkte ihrer Gießer-Kollegen. Die Luft flirrt vor silbern glänzendem Alustaub, die Hitze in der Schleiferei ist nahezu unerträglich. Aber es kommt noch schlimmer, als wir in die „Rohstoffaufbereitungs-Zone“ der Gießerei geführt werden. In dem unbeschatteten Innenhof des Betriebs liegen stapelweise diverse Bauteile aus Alu: Motorblöcke, Kühlrippen von Kompressoren und allerlei anderer Kram. Die teilweise stark verschmutzten Elemente werden dort so gut wie möglich von Fremdmaterialien befreit, in handliche Stücke geflext und anschließend zu Barren geschmolzen. Meine Güte, da wabern giftige Dämpfe aller Art über den Schmelztöpfen, doch auch die Rohstoffaufbereiter arbeiten ohne jeglichen Schutz. Solche Arbeitsbedingungen wären in Deutschland undenkbar, aber hier, im armen Madagaskar, kümmert sich niemand um das Schicksal des „Menschenmaterials“, das solche Jobs verrichtet und auch noch dankbar ist, eine Arbeit gefunden zu haben. Es ist ja nicht so, dass ich mich zum ersten Mal mit derartigen Umständen konfrontiert sehe, dennoch denke ich jedes Mal aufs Neue darüber nach. Darf ich, der reiche, staunende Tourist, der von Berufsgenossenschaft und Gewerkschaften gepamperte Arbeitnehmer und weitgehend sorgenfreie Mensch überhaupt so etwas gegen einen Obolus besichtigen, wem kommt der Obolus zugute, fördere ich mit meiner Besichtigung derartige Arbeitsbedingungen, oder unterstützt meine Minimalinvestition eine Verbesserung der Gesamtsituation? Überlegungen, die man in alle Richtungen dehnen kann, und Ergebnisse, die ebenfalls in alle Richtungen interpretierbar sind. Nur eine allgemeingültige Antwort existiert wohl nicht.

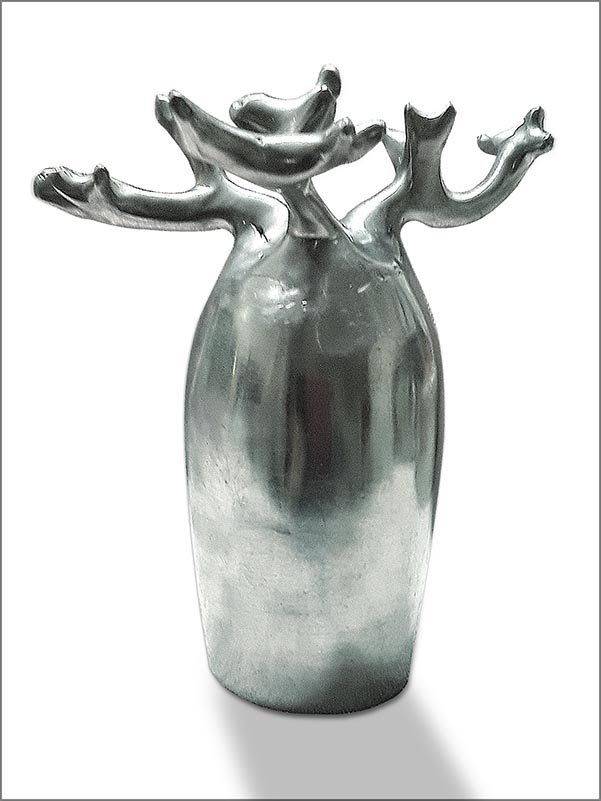

Deshalb gibt es auch nur eine Lösung für mich, als sich unser Besuch in der Gießerei seinem Ende zuneigt und ich zum Abschluss einen kleinen Verkaufstisch mit hübschen Alu-Produkten in Augenschein nehme: Wenn ich hier etwas entdecken sollte, wird zumindest nicht gehandelt. Tja, und da ist es schon geschehen! Ein kleiner herzallerliebster Baobab springt mich optisch an, er würde gar wundervoll im Ensemble mit seinen Brüdern aus Mangrove und Palisander aussehen und einen ganz eigenen Akzent in der Dreiergruppe setzen. Ja, der muss mit! Heinz entdeckt noch eine niedliche Katta-Figur und so wandern beide Stücke in unsere Taschen, ohne dass wir gehandelt hätten. Das aber ist auch nicht nötig, denn wir bezahlen nur 20000 Ariary, also rund fünf Euro, für die beiden Teile und das ist, wenn man die dahintersteckende Arbeit und das Material einberechnet, immer noch verdammt wenig. Nach unseren Maßstäben eigentlich viel zu wenig. Doch mehr bezahlen, als verlangt wird? Nein, das geht auch nicht. Wir hoffen einfach, das Richtige getan zu haben, auch, wenn es nur um „Peanuts“ ging.

Wieder ein Oje-Stopp

Glücklich über unsere Neuerwerbungen verlassen wir also die Gießerei und die Alustadt Ambatolampy, um unseren Weg Richtung Tana und Andasibe fortzusetzen. „Wie sieht’s aus, sollen wir auch bei den Raphia-Ständen anhalten?“, fragt Mamy nach einiger Zeit. Heinz und ich nicken unisono – und Mamy grinst. Eine Weile später sind wir auch schon da, klettern erneut aus dem Auto und schlendern dann souvenir-investigativ durch den kleinen Markt am Straßenrand. Oje, was ist hier alles gibt! Geflochtene Tiere in allen Größen, Taschen, Körbe, Schatullen, Schlüsselanhänger, Matten, Wandbilder und, und, und. Nicht alles gefällt uns, aber ein paar Dinge haben wir auf unserem Weg durch den Markt schließlich ausgespäht. Nachdem wir alles gesehen haben – hier ist es schon wesentlich touristischer, alle Verkäufer möchten uns in IHREN Shop zerren und etwas loswerden – kehren wir zu den Ständen mit den für uns interessanten Dingen zurück und treffen schließlich eine Auswahl, obwohl die anderen Händler das gar nicht gut finden. Doch wir lassen uns nicht beirren. Heinz kauft zwei kleine Chamäleons in einer Farbkombination, die er sonst nirgendwo anders gesehen hat, und ich erwerbe schließlich eine raffinierte Schmuckdose in Pinktönen für mein Patenkind Alisa, die sich, wie fast alle Mädls in ihrem Alter, in einer Rosaphase befindet. Das Schmuckdöschen ist wirklich exquisit gearbeitet. Ein hübsches Muster in verschiedenen Magenta-Abstufungen ziert die Außenseite, ein kleiner Knopf aus Zebuhorn und eine geflochtene Schlaufe halten das Kunstwerk geschlossen. Öffnet man es, schwenken mehrere makellos runde, ineinandergreifende Fächer auseinander und bieten genügend Platz für die Schätze eines kleinen Mädchens, das große Freude daran hat, sich zu schmücken.

So, das muss reichen, schließlich haben wir heute noch einiges an Strecke vor uns! Wir verstauen unsere neuesten Errungenschaften im langsam voller werdenden „Büro“ und kutschieren weiter nach Tana, das wir schließlich gegen Mittag erreichen.

Sind madagassische Mädchen immer so schüchtern?

Lange schieben wir uns erneut durch den unsäglichen Verkehr der Hauptstadt, durchqueren quirlige Marktviertel, stauen uns über volle Ausfallstraßen und kommen dann zur Abzweigung auf die RN2, wo Mamy den Wagen auf den spaziösen Parkplatz einer Tankstelle steuert. „So, Mittagspause, es ist Zeit für einen Lunch!“ Puh, hier? Das nicht gerade einladend aus. Doch Minuten später erfahren wir die Gründe für unseren Stopp, ausgerechnet hier, an diesem ungemütlichen Ort. Erstens: Mamy tankt nochmal voll. Während er das Seine tut, kaufen Heinz und ich Wasservorräte für die nächsten zwei Wochen und nutzen die Gelegenheit, einen weiteren Karton für unsere deutlich anwachsende Souvenirsammlung zu organisieren. Zweitens: Fitahs Freundin Nandrianina vergeht offenbar vor Sehnsucht nach ihrem Liebsten und ist, zusammen mit ihrem Onkel, ebenfalls an der Tankstelle aufgekreuzt, um ihn zu treffen. So lernen wir uns dann, nach dem Tanken und dem Auffüllen der Vorräte schließlich kennen, auf einem Parkplatz hinter der Tankstelle, der zu einem angeschlossenen Fast-Food-Restaurant gehört. Neugierig werden wir von den beiden beäugt und schließlich vom Onkel herzlich begrüßt. Fitahs Freundin hingegen ist nur zu einem schüchternen Händedruck mit niedergeschlagenen Augen bereit. „Sie spricht viel besser Englisch als ich, aber sie ist noch nie Weißen begegnet und deshalb sehr schüchtern. Doch sie hat mir gesagt, dass sie tausend Fragen an euch hat.“ „Na klar, nur zu, wir beantworten gerne alles, was sie wissen will.“ Fitah übersetzt – obwohl sie besser Englisch spricht als er? – und Nandrianina würde sich am liebsten hinter dem breiten Rücken ihres Onkels verstecken. Meine Güte, in welch seltsamen Land sind hier hier bloß gelandet? Es wimmelt vor Tieren, die kaum Scheu zeigen, aber erwachsene junge Frauen trauen sich nicht, mit uns zu sprechen, haben angeblich noch nie mit Bleichgesichter wie uns zu tun gehabt. Sehr merkwürdig! Uns wundernd, betreten wir die wenig gemütliche Fast-Food-Bude, lassen uns an einem Tisch nieder und bestellen. Ich habe keinen Hunger und nutze meinen freien Mund, um vielleicht doch noch mit Nandrianina ins Gespräch zu kommen. Aber vergeblich. Das Mädl kriegt den Mund nicht auf, sagt maximal Ja oder Nein, lächelt verkrampft und würde sich wohl lieber verkriechen, als hier mit den Touris ihres Herzblatts zu sitzen und sich von einer seltsamen weißen Frau anquatschen zu lassen.

Die Männer am Tisch lachen bloß darüber, was die Sache nicht besser macht, schaufeln ungerührt ihre Reisportionen in sich rein und finden Nandrianinas Geziere offenbar ganz normal. Tja, wenn das normal ist, wie muss dann eine Frau wie ich auf sie wirken? Eine, die ohne Scheu auf andere zugeht, sie anspricht, nachfragt, von sich selbst etwas preisgibt und hin und wieder auch noch unverschämt laut lacht. Nein, da denke ich jetzt mal lieber nicht genauer drüber nach. Wahrscheinlich halten sie mich für schlecht erzogen, unweiblich, ordinär und unfassbar direkt. Aber egal, ich will ja auch nicht von einem der hiesigen Männer geheiratet werden. Außerdem hat sich ohnehin schon ein anderer geopfert und sich in mich unsägliche Person verliebt. Der arme Heinz, er weiß ja gar nicht, was er sich dafür einen Bulldozer des Benehmens ans Bein gebunden hat! Dafür aber liebe ich ihn aufrichtig und mache, auch in der Öffentlichkeit, keinen Hehl daraus, ich dreistes Stück…

Aberwitziger Verkehr und ein Höllenritt dem Andasibe entgegen

So, die Herren haben fertig gespeist, unser kleines Treffen löst sich wieder auf, wir verabschieden uns und setzen unsere Fahrt fort. Und da wir ja schon im Norden von Tana sind, dauert es auch nicht mehr lange, bis wir die Stadt hinter uns gelassen haben. Wieder passieren wir ein Örtchen nach dem anderen und erhalten einen kleinen Einblick in das Alltagsleben der Madagassen. An jedem Flüsschen, und sei es auch noch so klein, werden Reis- und Gemüseterrassen bewirtschaftet, es liegen Unmengen frisch gewaschener Wäsche zum Trocknen an den Ufern aus und an jeder Furt oder Pfütze stehen mehrere Schilder, die verkünden, dass hier Auto- und Mofawäscher ihre Dienste anbieten. Winzige Häuser säumen die stark befahrene Straße, Lastwagen, größer als die Häuser selbst, rollen röhrend und stinkend daran vorbei. Trotzdem spielen unbeaufsichtigte Kinder direkt in den kleinen Höfen am Straßenrand und ich möchte nicht wissen, wie viele von ihnen durch den aberwitzigen Verkehr schon zu Schaden gekommen sind. Wie schnell etwas passieren kann, sehen wir ein paar Kilometer später. Es staut sich und wir kommen nur langsam voran. Dann plötzlich schwenken die Fahrzeuge vor uns nach links – und umfahren ein schrecklich zugerichtetes Zebu und einen völlig zerstörten Holzkarren. Gott sei Dank scheint kein Mensch verletzt worden zu sein, trotzdem ist es ein schlimmer Unfall.

Überhaupt, dieser Verkehr ist Wahnsinn! Es sind sicher nicht mehr Lkws und Pkws unterwegs als auf unserer Strecke nach Morondava, aber es wirkt trotzdem so, denn das Gelände nordöstlich von Tana ist wesentlich bergiger. Schmale Straßen ziehen sich durch enge Täler, über Serpentinen an steilen Bergen entlang, es gibt kein Entrinnen, kaum Ausweichbuchten und wenn irgendwo jemand hängenbleibt, blockiert er den ganzen Verkehr. Und es ist erschreckend, was wir hier an liegengebliebenen Fahrzeugen sehen, an Bremsspuren, an beschädigten Leitplanken, an Gummiresten von Reifenplatzern – und wie oft wir selbst nur langsam vorankommen, weil vor uns wieder etwas passiert ist. Das Ganze wirkt stellenweise schon fast surreal, vor allen Dingen, da die uns umgebende Landschaft so wunderschön ist. Doch je schöner die Landschaft, desto schlimmer scheint es zu sein. Da ist zum Beispiel ein Streckenabschnitt durch das Mandraka-Valley, ein enges, schattiges, üppig grünes Tal, durchzogen von einem munter gluckernden Gebirgsflüsschen, an dessen Gestaden sich zahlreiche Freizeit- und Campingareale befinden, aber eben leider auch die Hauptverkehrsstraße in den Nordosten. Und da es hier besonders eng und steil ist, stellt es mit eine der schlimmsten Passagen unserer Fahrt zum Andasibe dar. Der arme Mamy! Heute quält er sich da runter, um uns zu unserem nächsten Ziel zu bringen und morgen muss er die ganze Scheiß-Strecke wieder nach oben, um seine Touristen für die Südroute in Empfang nehmen zu können. Was für ein Mist!

Noch Mamy nimmt’s gelassen, lässt das Tal und alle anderen schwierigen Stellen souverän hinter sich und gönnt sich und uns nur eine kleine Verschnaufpause, auf halben Weg hinab zur Küste, mit spektakulärem Ausblick. Unter uns weitet sich ein dicht besiedeltes Tal, dessen umgebende Hänge von einem Mosaik aus terrassierten Feldern geziert werden. Dunst zieht durch das Tal – verursacht von der örtlichen Fabrik, die man deutlich sehen kann, oder von einem vorangegangenen Regenschauer? So oder so, es sieht malerisch aus. Wir vertreten uns ein wenig die Beine, genießen den Ausblick und schäkern mit dem Sohn einer Bananenverkäuferin, die hier einen kleinen Stand betreibt.

Nach dem Höllenritt: die Teufelstreppe

Dann geht es weiter. Der Verkehr ist nach wie vor fürchterlich, doch die steilsten und engsten Passagen scheinen hinter uns zu liegen, so dass es jetzt etwas zügiger vorangeht. Und so kommt es, dass wir am späten Nachmittag unsere nächste Station, das Feon’ny ala, vor den Toren des Andasibe Nationalparks erreichen. Hui, das sieht aber hübsch aus hier! Ein schilfgedecktes Haupthaus, eine große Speiseterrasse direkt an einem lauschigen See und viele kleine Holzbungalows, die sehr einladend wirken und sich an einen steilen Hang schmiegen. Unsere Jungs checken uns ein und dann werden wir zu unserem Domizil für die nächsten Tage geleitet. Doch schon, als ich unsere Schlüsselnummer und eine steile Steintreppe, den Hügel hinaufführt sehe, schwant mir Böses. Nummer 301 und vier Reihen von Bungalows – das kann nur bedeuten, dass wir fast ganz rauf müssen. Und tatsächlich! Wir lassen die erste Etage hinter uns, dann die zweite und nehmen schließlich die dritte in Angriff. Wah, ich könnte kotzen! Das sind mal wieder typisch madagassische Stufen, unterschiedlich hoch, unterschiedlich tief und mörderisch steil. Aufgrund dieser Frei-Schnauze-Bauweise finde ich, mit meinen kurzen Beinen, einfach keinen Rhythmus und quäle mich entsprechend nach oben. Auch die beiden Resort-Angestellten, die Heinz und meine Reisetasche mit je knapp 20 kg scheinbar mühelos nach oben schleppen, motivieren mich nicht, im Gegenteil. Die sind viel größer als ich und kennen diese Teufelstreppen wahrscheinlich wie ihre eigene Westentasche. Nein, diese Stufen und ich werden keine Freunde werden! Keuchend erreichen wir schließlich unseren Bungalow in der dritten Etage – und auch da muss man noch ein paar Treppchen hoch, um eintreten zu können. Aber wenigstens sieht er gemütlich aus. Ein Hauptzimmer mit Doppelbett, eine Toilette, ein Bad, ein kleines Tischchen und geschmackvolle Tierbilder an den Wänden. Mamy und Fitah testen mal wieder, ob alles funktioniert und wollen sich dann verabschieden. „Mamy, wenn du morgen schon wieder fahren musst, wollen wir dann nicht noch mal zusammen essen gehen? Du bist natürlich herzlich eingeladen.“ „Sehr gerne, aber ich muss heute Abend leider noch einiges wegen der anstehenden Tour organisieren.“ „Ach schade! Wann musst du denn morgen los?“ „Spätestens bei Sonnenaufgang. Aber ich komme noch mal zu euch, damit wir uns verabschieden können. Ihr seid ja sicher im Restaurant zu finden, oder?“

So verabschieden wir uns also nur mal vorerst von Mamy und richten uns gemütlich in unserem Bungalow ein. Mhm, auf dem Bett liegt eine dicke, zentnerschwere Bettdecke, im Schrank mehrere zusätzliche Wolldecken. Wird es wirklich so kühl hier? Noch fühlt es sich nicht so an, vorsichtshalber aber nehme ich meine Jacke mit nach unten, als wir das Restaurant ansteuern. Nicht, dass es mich friert und ich diese Mörder-Stufen erneut nach oben muss, um mir etwas Warmes zum Anziehen zu holen. Geht gar nicht!

Entsprechend ausgestattet, suchen wir uns schließlich einen netten Platz mit Aussicht auf den See auf der Speiseterrasse und genießen das Ambiente bei einem kühlen Bier. Langsam verschwindet die Sonne hinter den Bergen, es wird dunkel, Nebel bildet sich über dem kleinen Gewässer und eine spannende nächtliche Geräuschkulisse setzt ein. Und kaum ist die Sonne weg, wird es auch schon spürbar kühler. So kühl, dass ich sofort meine Jacke anziehe. Wie gut, dass ich sie mitgenommen habe!

Als es völlig dunkel ist, beschließen wir, etwas zu essen. Ein aufmerksamer Kellner scheint unser Begehr zu riechen und ist sofort mit zwei Speisekarten zur Stelle, hier wir interessiert studieren. Meine Güte, was für ein Kontrastprogramm zum Kirindy! Unzählige Gerichte stehen auf der Karte, Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, so viele, dass wir uns so schnell gar nicht entscheiden können. Und was auch interessant ist: Neben einigen einheimischen und den üblichen Standardgerichten stehen auch viele asiatisch angehauchte auf der Karte. Ach ja, stimmt, ich hatte gelesen, dass das Resort unter chinesischer Leitung steht. Allerdings fällt dieses Management wohl nicht unter die mittlerweile krakenartige Invasion chinesischer Unternehmen in Afrika, in diesem Fall handelt es sich eher um eine chinesische Familie, die hierher ausgewandert ist und ihr Glück gefunden hat. Sie scheint gute Arbeit zu verrichten, denn das Resort macht einen wirklich properen Eindruck. Und aufs Essen freue ich mich auch schon! Was wir dann kredenzt bekommen, ist auch wirklich sehr schmackhaft und verheißt Abwechslung für die nächsten Tage. Wir haben gerade fertig gegessen, als Mamy und Fitah uns besuchen kommen. „Wir müssen uns doch noch nicht verabschieden! Aina steckt auf der Insel fest, auf der er sich mit seinen Kunden befand und er weiß nicht, wann er kommen kann. Ich bleibe euch also mindestens noch bis übermorgen erhalten!“ Hach, das sind ja mal schöne Nachrichten – am schönsten aber ist, dass uns Mamy morgen auf unserem Walk begleiten wird!

Froh und glücklich wünschen wir den beiden eine gute Nacht, genießen noch ein wenig die nächtliche Stimmung auf der Terrasse und machen uns dann auf den beschwerlichen Rückweg zu unserem Bungalow, hoch oben am Hügel…

Weitere Impressionen des Tages

Schreibe den ersten Kommentar