Normalerweise stehe ich senkrecht im Bett, wenn ich im heimischen Schlafzimmer eine Mücke höre und ruhe nicht eher, bis das Biest erlegt ist. Gestern Abend beim Einschlafen entlockte mir das Sirren nur ein hämisches Grinsen – sollen sie sich doch den Saugrüssel an der Zeltwand verbiegen – von draußen. Mit dem ersten Licht heute Morgen sind die Plagegeister verschwunden und wir erwachen tatsächlich stichfrei. Gemütlich nehmen wir unser Frühstück in der ungetrübten Morgensonne ein, packen ohne Eile und machen uns auf den Weg Richtung Khwai via Savuti, auf der berüchtigten Sandridge, die wir heuer erstmals „andersherum“ befahren. Der erste Teil der Strecke ist noch festgrundig und führt uns durch wie ausgestorben wirkendes Mopane-Land. Mal abgesehen von den unvermeidlichen Zikaden rührt sich hier nichts; die Wasserlöcher, an denen wir bis jetzt jedes Jahr Elefanten gesehen hatten, sind völlig ausgetrocknet und liegen verlassen in der glühenden Sonne. Kurz vor Beginn der Tiefsand-Passagen halten wir an, um Reifendruck abzulassen und wieder einmal zeigt sich, das man nur genau hinsehen muss – dann entdeckt man auch das doch allgegenwärtige Leben. Kein Großwild, dafür aber viel interessantes Kleinzeug: Insekten. Da sind wunderschöne Libellen, die wie zuckende Hubschrauber von Halm zu Halm fliegen. Mit ihren riesigen Facettenaugen und den feinen Härchen an Kopf und Beinen sehen sie von nahem aus wie Bewohner eines anderen Planeten. Hektische Grashüpfer springen bei jedem unserer Schritte hoch, eine Nasenschrecke (Truxalis sp.) hingegen bewahrt Ruhe und verläßt sich auf ihre perfekte Tarnung. Und Jochen entdeckt ein Insekt aus der Lentuliden-Familie, das ebenfalls völlig bewegungslos fast mit dem Grashalm verschmilzt, auf dem es sitzt. Seine ovalen Augen wirken wie eine kleine Blessur eines trockenen Halms, die sorgfältig nach vorne zusammengelegten, bänderartigen Fühler bewegen sich leicht im Wind – wie ein echter Grashalm eben. Irgendwann, so schwöre ich mir in diesem Moment, werde ich einen Urlaub ohne Kilometerschrubbereien und Großwildsuchereien verbringen und mich statt dessen ganz den Kleinodien am Wegesrand widmen – sie sind so faszinierend und voller Schönheit!

Das allerdings sind nur Pläne, Wünsche und Gedanken für später; im Hier und Jetzt ist der Reifendruck genügend reduziert und wir müssen weiter. Problemlos ackern wir durch die Tiefsand-Passagen bis runter nach Savuti. Trotz der Verlockungen einer gepflegten Dusche, die wir am Linyanti wegen der Mücken und mangelnder „Hübschlichkeit“ der Facilities vernachlässigt hatten, lassen wir das Camp links liegen. Lieber wollen wir was sehen, als uns den Annehmlichkeiten sanitären Komforts zu widmen. Und so, wie es aussieht, kommt ohnehin bald Wasser von oben: am Horizont dräuen gewittrige Wolken, aus denen man in der Ferne allenthalben partielle Schauer nieder regnen sieht. Den heftigen Buschbrand, dessen Rauchschwaden dick und rußig gen Himmel steigen, konnten sie aber offenbar noch nicht löschen. Wir erreichen die weite, offene Ebene östlich von Savuti, wo gleich ein paar Elefanten unseren Weg kreuzen. Aus allen Richtungen kommen Bullen unterschiedlicher Größe auf das Wasserloch zumarschiert, an dem wir stehen. Einer, ein besonders großer, hat zwei Schnüre quer über seinem Rüsselansatz liegen und wir fragen uns, bei welcher Gelegenheit er die wohl „gepflückt“ hat. Wahrscheinlich bei irgendeinem Campbesuch – doch Gott sei Dank scheint ihn das Zeug nicht zu beeinträchtigen und wir hoffen, dass er es bald wieder los wird. In wohlgeordneter Reihenfolge trinken die Bullen am Wasserloch und so, wie sie aus allen Richtungen gekommen sind, verschwinden sie auch wieder.

Das allerdings sind nur Pläne, Wünsche und Gedanken für später; im Hier und Jetzt ist der Reifendruck genügend reduziert und wir müssen weiter. Problemlos ackern wir durch die Tiefsand-Passagen bis runter nach Savuti. Trotz der Verlockungen einer gepflegten Dusche, die wir am Linyanti wegen der Mücken und mangelnder „Hübschlichkeit“ der Facilities vernachlässigt hatten, lassen wir das Camp links liegen. Lieber wollen wir was sehen, als uns den Annehmlichkeiten sanitären Komforts zu widmen. Und so, wie es aussieht, kommt ohnehin bald Wasser von oben: am Horizont dräuen gewittrige Wolken, aus denen man in der Ferne allenthalben partielle Schauer nieder regnen sieht. Den heftigen Buschbrand, dessen Rauchschwaden dick und rußig gen Himmel steigen, konnten sie aber offenbar noch nicht löschen. Wir erreichen die weite, offene Ebene östlich von Savuti, wo gleich ein paar Elefanten unseren Weg kreuzen. Aus allen Richtungen kommen Bullen unterschiedlicher Größe auf das Wasserloch zumarschiert, an dem wir stehen. Einer, ein besonders großer, hat zwei Schnüre quer über seinem Rüsselansatz liegen und wir fragen uns, bei welcher Gelegenheit er die wohl „gepflückt“ hat. Wahrscheinlich bei irgendeinem Campbesuch – doch Gott sei Dank scheint ihn das Zeug nicht zu beeinträchtigen und wir hoffen, dass er es bald wieder los wird. In wohlgeordneter Reihenfolge trinken die Bullen am Wasserloch und so, wie sie aus allen Richtungen gekommen sind, verschwinden sie auch wieder.

Auf einem abgestorbenen Baum neben uns setzt sich eine Gabelracke nieder, läßt sich geduldig im Gegenlicht fotografieren und freut sich wahrscheinlich, das sie uns menschlichen Knipsern die Tour vermasselt. Ihr so farbenprächtiges Gefieder wirkt in diesem Licht einfach nur stumpf – den Gefallen, loszufliegen und dabei ihre Flügelunterseiten zu zeigen, tut sie uns natürlich auch nicht… Unser weiterer Weg führt uns hinab ins Tal der der Savuti-HATAB-Site, wo frisches Gras steht. Wir sichten ein paar Kudus und ein Steinböckchen-Paar, die sich am satten Grün laben – recht viel mehr ist hier nicht los. Das bleibt auch so, bis hinunter Richtung Rhino Vlei. Ein paar der geschätzten 80.000 Elefanten Botswanas stöbern wir beim Trinken an einem Wasserloch dann doch noch auf. Ich mag sie ja wirklich sehr, die großen Grauen, aber ein Warzenschwein entzückt mich noch mehr: es läuft geschäftig zwischen den Säulenbeinen der Dickhäuter Slalom, mit 3 Madenhackern auf seinem Rücken, die sich wie professionelle Reiter dem Gangrhythmus des Borstentiers anpassen. In gebührlicher Entfernung des Wasserlochs halten wir für eine Pinkelpause an und kaum ist der letzte Tropfen unsererseits im Sand versickert, läßt auch der Himmel unter sich. Nicht viel, aber es reicht, um uns ein wenig zur Eile zu treiben; der Khwai ist noch weit und ungern möchten wir bei Dunkelheit und einem Abendgewitter unser Lager aufbauen müssen.

Auf einem abgestorbenen Baum neben uns setzt sich eine Gabelracke nieder, läßt sich geduldig im Gegenlicht fotografieren und freut sich wahrscheinlich, das sie uns menschlichen Knipsern die Tour vermasselt. Ihr so farbenprächtiges Gefieder wirkt in diesem Licht einfach nur stumpf – den Gefallen, loszufliegen und dabei ihre Flügelunterseiten zu zeigen, tut sie uns natürlich auch nicht… Unser weiterer Weg führt uns hinab ins Tal der der Savuti-HATAB-Site, wo frisches Gras steht. Wir sichten ein paar Kudus und ein Steinböckchen-Paar, die sich am satten Grün laben – recht viel mehr ist hier nicht los. Das bleibt auch so, bis hinunter Richtung Rhino Vlei. Ein paar der geschätzten 80.000 Elefanten Botswanas stöbern wir beim Trinken an einem Wasserloch dann doch noch auf. Ich mag sie ja wirklich sehr, die großen Grauen, aber ein Warzenschwein entzückt mich noch mehr: es läuft geschäftig zwischen den Säulenbeinen der Dickhäuter Slalom, mit 3 Madenhackern auf seinem Rücken, die sich wie professionelle Reiter dem Gangrhythmus des Borstentiers anpassen. In gebührlicher Entfernung des Wasserlochs halten wir für eine Pinkelpause an und kaum ist der letzte Tropfen unsererseits im Sand versickert, läßt auch der Himmel unter sich. Nicht viel, aber es reicht, um uns ein wenig zur Eile zu treiben; der Khwai ist noch weit und ungern möchten wir bei Dunkelheit und einem Abendgewitter unser Lager aufbauen müssen.

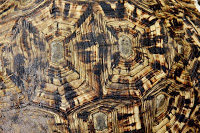

Wir beschließen, die Marsh Road zu queren und weiter über die Sandridge zu fahren. Leichter gesagt als getan, denn in der Höhe von Rhino Vlei verheddern wir uns völlig in der Fülle der vorhandenen Fahrspuren, die dann doch allesamt im Nichts enden. Eine vielversprechende Abzweigung nach der anderen, aber keine führt zur Sandridge. Als wir gerade mal wieder umdrehen, entdecke ich eine Schildkröte. Heinz ist gleich ganz aufgeregt – eine Schildkröte! Er hat selbst eine zuhause, nämlich eine osteuropäische Vierzehenschildkröte (Testudo horsfieldii) namens Frieda und erst einziges Mal eine wilde „Frieda“ in freier Wildbahn gesehen. Hier gibt es natürlich keine russischen Landschildkröten, schließlich sind wir in Afrika, aber Heinz’ Begeisterung kennt keine Grenzen. Leider müssen wir feststellen, dass der Panzer dieser Pantherschildkröte (Geochelone pardalis) ohne innewohnendes Leben ist. Was mal ein recht großes Exemplar war, ist aus der Schildpatt-Wohnung mit Gewalt ausgezogen worden. Ein spitzer, tiefer Zahnabdruck, der sich auf der Schwanzplatte abzeichnet, läßt Rückschlüsse auf den Täter zu – das sieht nach Hyäne aus. Heinz ist ein wenig enttäuscht, dass der Panzer leer ist, aber ich bin begeistert, gibt es mir doch Gelegenheit, so ein Kunstwerk genauer zu betrachten, ohne dabei einen Hauseigentümer belästigen zu müssen.

Ich bin ohnehin fasziniert von Details, von Mustern, von Ausschnitten eines Ganzen und die Strukturen des Panzers gießen Öl auf mein optisches Empfindungsfeuer. Sie sind so grafisch, so geometrisch, einfach phantastisch schön. Der kugelige Rückenpanzer besteht aus mehreckigen Platten, die sich in Bernstein- und dunklen Brauntönen gemustert, nahtlos aneinander fügen Die Bodenplatte ist elfenbeinweiß, gezeichnet durch quadratische Wachstumsringe – quasi wie ein eckiger Baumstamm. Noch nie habe ich mir Gedanken über das Wachstum einer Schildkröte gemacht, doch hier liegt des Rätsels meisterhafte Lösung vor mir auf dem Boden. Der Rückenpanzer, gerundet wie er ist, muss radial größer werden, was perfekt mit den mehreckigen Platten funktioniert, die jeweils aus ihrer Mitte heraus wachsen. Die Bodenplatte hingegen ist flach und weil beim Wachstum keine Rundung berücksichtigt werden muss, reichen rechteckige Platten mit versetztem Mittelpunkt hierfür völlig aus. Genial einfach, einfach genial! Apropos Lösung: beim Drehen und Bewundern des Panzers löst sich die angeknusperte Schwanzplatte, die ich kurzerhand in meine Schatztasche stecke – ob ich das Risiko eingehen soll, sie mit nach Hause zu nehmen? Naja, die Entscheidung hat ja noch Zeit.

Wir trennen uns von dem verlassenen Platten-Bau und bevor wir uns noch ein x-tes Mal verfahren, treten wir den Rückweg zum vorigen Wasserloch an, von dem, das wissen wir, eine Querverbindung zur Sandridge rüberführt. Kaum haben wir ein paar Kilometer hinter uns gebracht, erspähen wir plötzlich wieder eine Schildkröte. Der Panzer ist bewohnt, ganz offensichtlich, denn er stakst auf 4 Beinchen vor uns über den Weg. Und da hinten ist noch eine, da drüben auch! Natürlich müssen wir anhalten und die Tiere begutachten, fotografieren, was jedoch gar nicht so einfach ist. Denn die Reptilien, denen man ja sprichwörtlich eine gewisse Langsamkeit nachsagt, sind ganz schön flink. Ein paar gute Fotos aber gelingen uns doch noch, bevor sie fortwuseln und wir weiterfahren. Heinz ist so glücklich über das Erlebte, dass ihn die Zebras, Gnus und Kudus, die bald darauf an uns vorüber ziehen, relativ kalt lassen. Die Schildkröten seien sein bisheriges, persönliches Highlight, tut er selig lächelnd kund und ich bin happy, ihn so verzückt zu sehen.

Wir trennen uns von dem verlassenen Platten-Bau und bevor wir uns noch ein x-tes Mal verfahren, treten wir den Rückweg zum vorigen Wasserloch an, von dem, das wissen wir, eine Querverbindung zur Sandridge rüberführt. Kaum haben wir ein paar Kilometer hinter uns gebracht, erspähen wir plötzlich wieder eine Schildkröte. Der Panzer ist bewohnt, ganz offensichtlich, denn er stakst auf 4 Beinchen vor uns über den Weg. Und da hinten ist noch eine, da drüben auch! Natürlich müssen wir anhalten und die Tiere begutachten, fotografieren, was jedoch gar nicht so einfach ist. Denn die Reptilien, denen man ja sprichwörtlich eine gewisse Langsamkeit nachsagt, sind ganz schön flink. Ein paar gute Fotos aber gelingen uns doch noch, bevor sie fortwuseln und wir weiterfahren. Heinz ist so glücklich über das Erlebte, dass ihn die Zebras, Gnus und Kudus, die bald darauf an uns vorüber ziehen, relativ kalt lassen. Die Schildkröten seien sein bisheriges, persönliches Highlight, tut er selig lächelnd kund und ich bin happy, ihn so verzückt zu sehen.

An der Sandridge angekommen, queren wir gleich hinüber auf die neu gebaute Straße, die es erst seit etwa einem Jahr gibt. Sie läßt sich relativ gut befahren, ist aber, mit Verlaub, arschlangweilig und die Kilometer ziehen sich gefühltermaßen endlos dahin. Endlich, gegen 17 Uhr, kommen wir am Gate an und sind alle ziemlich genervt, bis auf Heinz, der ein von Schildkrötenträumen gekröntes Nickerchen gehalten hat. Beim Auschecken werden wir vom Ranger darauf hingewiesen, dass wir doch bitte die Khwai-Umfahrung zu nehmen hätten; das wäre jetzt die offizielle Public Road zum Moremi. Nein, nein, erklären wir ihm, wir hätten eine Buchung für das Khwai Community Camp und müssten deshalb die alte Straße direkt entlang des Khwai nehmen. Er grinst uns an und meint, das wäre natürlich dann was anderes. Dabei zwinkert er und murmelt etwas wie „ganz schön smart“. Das ist gut zu wissen: die wundervolle Khwai-Route soll ja zukünftig professionellen Tour-Operatoren vorbehalten bleiben, Selbstfahrer wie wir müssen auf die öde Umfahrung ausweichen. Wenn dieser wenig begeisternde Sachverhalt mit einer Community-Camp-Buchung legal zu umgehen ist, wäre das großartig.

An der Sandridge angekommen, queren wir gleich hinüber auf die neu gebaute Straße, die es erst seit etwa einem Jahr gibt. Sie läßt sich relativ gut befahren, ist aber, mit Verlaub, arschlangweilig und die Kilometer ziehen sich gefühltermaßen endlos dahin. Endlich, gegen 17 Uhr, kommen wir am Gate an und sind alle ziemlich genervt, bis auf Heinz, der ein von Schildkrötenträumen gekröntes Nickerchen gehalten hat. Beim Auschecken werden wir vom Ranger darauf hingewiesen, dass wir doch bitte die Khwai-Umfahrung zu nehmen hätten; das wäre jetzt die offizielle Public Road zum Moremi. Nein, nein, erklären wir ihm, wir hätten eine Buchung für das Khwai Community Camp und müssten deshalb die alte Straße direkt entlang des Khwai nehmen. Er grinst uns an und meint, das wäre natürlich dann was anderes. Dabei zwinkert er und murmelt etwas wie „ganz schön smart“. Das ist gut zu wissen: die wundervolle Khwai-Route soll ja zukünftig professionellen Tour-Operatoren vorbehalten bleiben, Selbstfahrer wie wir müssen auf die öde Umfahrung ausweichen. Wenn dieser wenig begeisternde Sachverhalt mit einer Community-Camp-Buchung legal zu umgehen ist, wäre das großartig.

Allerdings, so besprechen wir unauffällig flüsternd etwas abseits vom Office, schaffen wir es heute ohnehin nicht mehr zum gebuchten Camp. Was also tun? Recht viel anderes, als wild auf verbotenem Terrain zu campen, bleibt uns wohl nicht. Die feine englische Art ist das sicher nicht, aber wir haben uns heute mal wieder total vertrödelt und keiner von uns möchte jetzt noch die ganze Strecke bis zum Khwai hinter sich bringen. So also beschließen wir, möglichst bald und bei passender Gelegenheit in die Büsche abzubiegen. Ein paar Kilometer weiter präsentiert sich eine geeignete Stelle und wir kämpfen uns die sandige Böschung hoch, bevor wir in die Vegetation neben der Straße abtauchen. Annette und Sven verwischen unsere Spuren, in Indianermanier und so gut wie eben möglich, schließlich wollen wir unentdeckt bleiben. Viele hundert Meter abseits der Straße finden wir einen sichtgeschützten, fast bewuchsfreien Platz, der geradezu ideal für unser illegales Tun zu sein scheint. Hier bleiben wir heute Nacht, teilen wir freundlich grüßend den Zebras mit, die uns aus ein paar Metern Entfernung neugierig zusehen. Beim Aufbau des Lagers ist Eile geboten, denn rings um uns ertönt seit geraumer Zeit schon heftiges Donnergrollen, grelle Blitze zucken, die Wolken werden immer dunkler und der heftige Wind kündet von einem baldigen Regenguss. Die Stimmung ist richtig gespenstisch – schwarzblaue Wolken ziehen in Hochgeschwindigkeit über den Himmel, durch ihre Lücken leuchtet schwach das blasse Rot des Sonnenuntergangs und der peitschende Wind erzeugt ein Pfeifen in den Ästen des Buschwerks. Auch die zahlreichen Ameisen, die hektisch über den Sand krabbeln, scheinen das dräuende Unheil zu spüren: während sie ihre Brut in Sicherheit bringen, finden sie immer noch Zeit, uns in die noch in Sandalen steckenden Füße zu beißen…

Gerade noch rechtzeitig vor dem Lospladdern gelingt es uns, die Zelte zu errichten, gewinnen wir den heftigen Kampf mit der 5×6-Meter-Regenplane, die sich in den Böen bläht wie Jack Sparrows Großsegel. Es ist unmöglich, sie in voller Größe zwischen den beiden Land Rovern aufzuspannen, aber endlich, als die ersten Regentropfen fallen, ist alles sicher festgezurrt. Wir sitzen eng gedrängt unter unserer über Eck zwischen den Autos befestigten Plane – die ehemals 30 Quadratmeter sind auf etwa 10 geschrumpft – sind aber von hinten durch die Landys geschützt. Und das ist gut so, denn was jetzt vom Himmel kommt, ist geradezu sintflutartig. Auf der vorderen, offenen Seite unseres Regenkonstrukts spritzt reichlich Wasser herein, über unseren Köpfen mutiert die durchhängende Plane zum Schwimmbassin und wir müssen sie im Minutentakt entleeren, damit das ganze einigermaßen stabil bleibt. Schön langsam machen sich auch unsere Mägen bemerkbar, aber an Kochen ist in dieser Situation überhaupt nicht zu denken. Um wenigstens den schlimmsten Hunger zu stillen, kredenzt Annette ein paar Kekse, mit Bier trinken wir uns den klammen Abend gemütlich. Es ein besonderer Abend, ziemlich feucht, anders als die bisherigen Abende, aber wir sind guter Dinge und genießen ihn; trotzdem oder gerade deswegen. Die Besonderheit der Situation lässt uns alle ein wenig näher zusammenrücken und ich meine, das kommt nicht ungelegen. Heute am Gate nämlich hatte ich kurzzeitig den Eindruck, es läge eine Stimmung, eine Gereiztheit, ein Genervtheit in der Luft, die nicht unbedingt mit der langen, öden Fahrstrecke zu tun hatte. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht – hoffentlich.

Gerade noch rechtzeitig vor dem Lospladdern gelingt es uns, die Zelte zu errichten, gewinnen wir den heftigen Kampf mit der 5×6-Meter-Regenplane, die sich in den Böen bläht wie Jack Sparrows Großsegel. Es ist unmöglich, sie in voller Größe zwischen den beiden Land Rovern aufzuspannen, aber endlich, als die ersten Regentropfen fallen, ist alles sicher festgezurrt. Wir sitzen eng gedrängt unter unserer über Eck zwischen den Autos befestigten Plane – die ehemals 30 Quadratmeter sind auf etwa 10 geschrumpft – sind aber von hinten durch die Landys geschützt. Und das ist gut so, denn was jetzt vom Himmel kommt, ist geradezu sintflutartig. Auf der vorderen, offenen Seite unseres Regenkonstrukts spritzt reichlich Wasser herein, über unseren Köpfen mutiert die durchhängende Plane zum Schwimmbassin und wir müssen sie im Minutentakt entleeren, damit das ganze einigermaßen stabil bleibt. Schön langsam machen sich auch unsere Mägen bemerkbar, aber an Kochen ist in dieser Situation überhaupt nicht zu denken. Um wenigstens den schlimmsten Hunger zu stillen, kredenzt Annette ein paar Kekse, mit Bier trinken wir uns den klammen Abend gemütlich. Es ein besonderer Abend, ziemlich feucht, anders als die bisherigen Abende, aber wir sind guter Dinge und genießen ihn; trotzdem oder gerade deswegen. Die Besonderheit der Situation lässt uns alle ein wenig näher zusammenrücken und ich meine, das kommt nicht ungelegen. Heute am Gate nämlich hatte ich kurzzeitig den Eindruck, es läge eine Stimmung, eine Gereiztheit, ein Genervtheit in der Luft, die nicht unbedingt mit der langen, öden Fahrstrecke zu tun hatte. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht – hoffentlich.

Schreibe den ersten Kommentar